成年後見制度

1 .成年後見制度

成年後見制度とは

認知症、知的や精神障がい等によって物事を判断する能力が十分でない方は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護などのサービスや入所に関する契約を結んだりすることが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であっても、正しい理解ができずに契約を結んでしまうなど、悪徳商法の被害にあう恐れもあります。

成年後見制度は、家庭裁判所が選任した成年後見人等(後見人、保佐人、補助人)が財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)をお手伝いするほか、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるように支援を行う仕組みです。

成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つの制度があり、「法定後見制度」では、本人の判断能力の程度によって「後見人」「補佐人」「補助人」の3つの類型に分類され、権限や職務の範囲が異なります。

|

本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所によって選任された成年後見人等が本人を法律的に支援する制度 <後見> 判断能力が欠けている方 <保佐> 判断能力が著しく不十分な方 <補助> 判断能力が不十分な方 |

|

本人が十分な判断能力を有する時に、あらかじめ、任意後見人となる方や将来その方に委任する事務の内容を定めておき、本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人がこれらの事務を本人に代わって行う制度 |

◆成年後見人等にできること・できないこと

|

<財産管理> 預貯金や年金の管理、公共料金や税金の支払い、不動産の管理 など <身上監護> 福祉や医療、介護サービスの手続き など |

|

送迎、日用品の買物、掃除や洗濯などの家事、介護や入浴介助 など |

成年後見人等の選任

成年後見人等は、本人にどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて、親族のほか、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職や社会福祉協議会などの法人を家庭裁判所が選任します。

成年後見人等の申立て

家庭裁判所へ申立てができるのは、本人、配偶者、四親等以内の親族等になります。なお、申立てするには、書類のほか申立・登記手数料や切手代などが必要です。

成年後見人等への報酬

成年後見制度の利用開始後に、家庭裁判所は本人の財産や成年後見人等の支援内容を考慮して報酬額を決定しますので、本人の財産から成年後見人等に報酬の支払いが必要です。

成年後見制度等に関する相談窓口

2.吉見町の成年後見制度利用促進に向けた取組み

成年後見人等の町長申立て

判断能力が不十分により本人申立てができず、本人に代わって申立てを行える親族がいない方で、成年後見人等が必要と認められる場合には、本人や親族に代わって町長が申立てを行います。

成年後見人等への報酬の助成

本人の財産から成年後見人等に報酬を支払うことが難しいと認められる場合には、町は報酬の助成を行います。

中核機関の設置

成年後見制度の利用の促進に関する法律等に基づき、認知症、知的や精神障がい等の理由で判断する能力が十分でない方の権利や財産を守り、安心して暮らせる地域づくりを目指すため、令和6年3月1日に吉見町成年後見制度利用促進に係る中核機関設置要綱を定め、「中核機関」を設置しました。

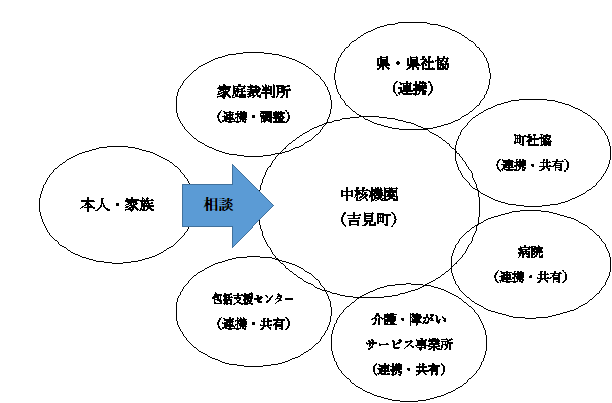

〇中核機関とは

権利擁護の支援を必要とする方が、必要なときに迅速かつ適切な支援につながるよう、地域で支える体制を構築する「地域連携ネットワーク」の中心となって全体のコーディネートを担う機関です。

〇中核機関の役割

(1)広報活動

成年後見制度を理解できるよう広報紙やホームページ、チラシ、講座等で周知します。

(2)相談機能

成年後見制度に関する相談窓口を明確化し、相談しやすい環境を整えます。

(3)利用促進機能

〇本人・親族申立の支援や首長申立の適切な実施

本人の状態変化に応じて、適切な時期に成年後見制度の利用につなぐことができるよう本人・親族申立の支援や申立人がいない場合は、町長申立を行います。

〇法人後見の担い手育成・活動の促進

後見人候補者が養成され、地域内の受任体制が充実するよう関係機関と連携して、市民後見人の研修等養成、法人後見の担い手育成・活動支援を行います。

(4)後見人等支援機能

成年後見人等が選任されたあと、必要な支援が受けられるよう体制を整備します。

お問い合わせ先

長寿福祉課

〇高齢者:包括支援係 0493-53-0370(直通) 保健センター内

〇障がい者:福祉係 0493-63-5012(直通) 庁舎1階4番窓口

更新日:2025年01月24日