社会保障・税番号(マイナンバー)制度

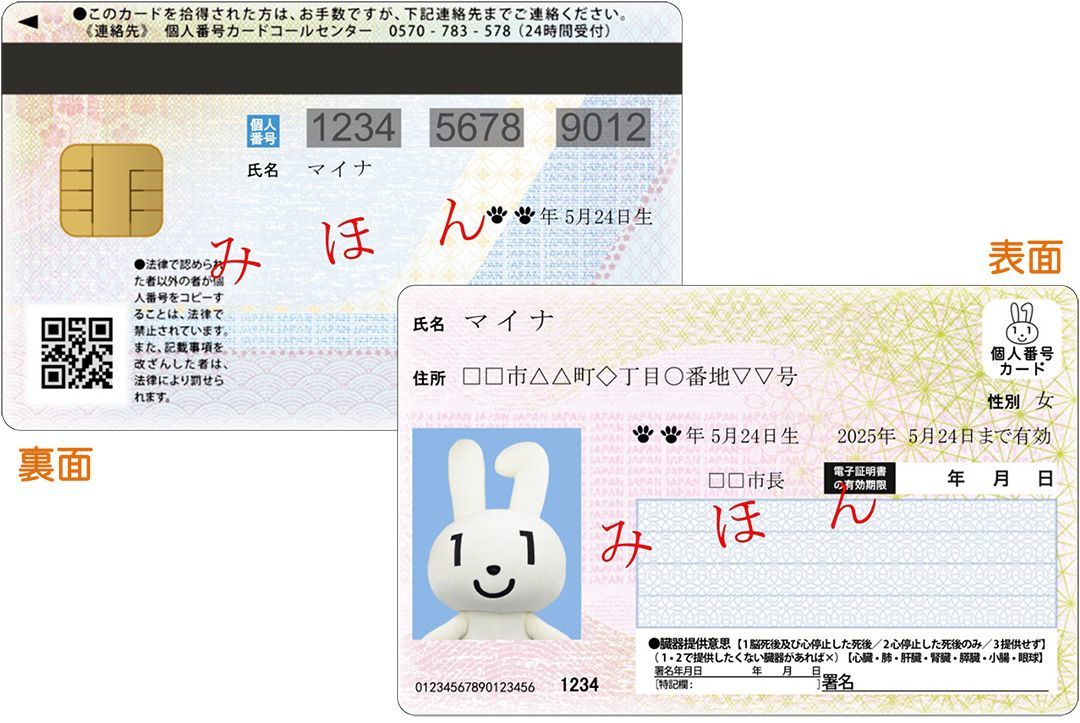

個人番号カード(マイナンバーカード)は、ご本人の申請に基づき交付される顔写真付きのプラスチック製のカードです。

カードのおもて面は顔写真付きの本人確認書類として、氏名、住所、生年月日、性別などが記載されています。

ICチップを利用してオンライン上で安全かつ確実に本人であることを証明できます。

マイナンバーを証明する書類として利用できるだけでなく、本人確認書類としての利用、各種行政手続きのオンライン申請、各種民間のオンライン取引など、日常生活の中で利用できるシーンが広がっており、デジタル社会に必要なツールとなっています。

マイナンバーの目的及び効果

マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。

(1)行政の効率化

行政機関や地方公共団体などで、さまざまな情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間で連携が進み、手続きが正確でスムーズになります。

(2)国民の利便性の向上

添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減します。行政機関が持っている自分の情報の確認や、行政機関からさまざまなサービスのお知らせを受け取ることも可能になります。

(3)公平・公正な社会の実現

所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止するほか、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。

マイナンバーが必要となる場面

社会保障・税・災害対策の行政手続などでマイナンバーを利用します。

- 転入転出の届出の際、通知カード又は個人番号カードへの記載が必要となるので、市区町村にカードの提出が必要です。

- 年金の資格取得・確認、給付を受ける際にマイナンバーの提示が必要となります。

- 雇用保険等の資格取得・確認、給付を受ける際にマイナンバーの提示が必要となります。

- 医療保険等の医療保険者における手続きの際にマイナンバーの提示が必要となります。

- 福祉分野の給付手続きの際に提示が必要となります。

- 税務署等に提出する確定申告書、届出書、調書等にマイナンバーの記載が必要となります。

- 勤務先にマイナンバーの提示が必要となり、勤務先が源泉徴収票等に記載します。

なお、行政機関等がどのような場面でマイナンバーを利用するかについては、法律や条例で定められており、それ以外に利用することは禁止されています。

個人情報保護対策

マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の手続きで行政機関等に提出をする場合を除き、他人に提供することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手したり、業務等で他人のマイナンバーを取り扱っている方が、マイナンバーを他人に不当に提供したりすると処罰の対象になります。

吉見町の取組

吉見町では、1,000人以上の特定個人情報ファイル(注釈)を取り扱う事務について、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言する特定個人情報保護評価書を作成しましたので公表します。(注釈:個人番号をその内容に含む個人情報)

特定個人情報保護評価書

(注意)特定個人情報保護評価書について上記リンク先にて検索をお願いします。

独自利用事務について

独自利用事務とは

番号法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、住民の方の利便性向上や事務の効率化等を図るため、番号法第9条第2項に基づき、「吉見町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」に定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています(番号法第19条第8号)。

独自利用事務の情報連携に係る届出

吉見町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出)、承認されています。

| 届出番号 | 独自利用事務の名称 | 届出書 | 根拠規範 |

|---|---|---|---|

| 1 | 吉見町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年吉見町条例第25号)によるひとり親家庭等の医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |

| 届出 番号 |

独自利用事務の名称 | 届出書 | 根拠規範 |

|---|---|---|---|

| 1 | 教育基本法(平成18年法律第120号)第4条第3項及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定により、経済的理由によって就学困難と認められる児童又は生徒(それぞれ学校教育法第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒をいう。)の保護者(学校教育法第16条に規定する保護者をいう。)に対し、必要な援助を行うことに関する事務であって規則で定めるもの | 届出書2_1(PDFファイル:147KB) | 届出根拠規範(PDFファイル:157.7KB) |

マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード関連のホームページはこちらから

マイナンバー制度に関するお問い合わせ先

◎マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178(無料)

音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。

1番:マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カード・

コンビニ等での証明書交付サービス

2番:マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難

3番:マイナンバー制度・法人番号

4番:マイナポータル、健康保険証利用及びスマホ用電子証明書

5番:マイナポイント第2弾

6番:公金受取口座登録制度

◆1番・5番については年末年始を含む平日、土日祝ともに9時30分から20時00分まで

(令和5年9月まで)

◆2番「マイナンバーカードの紛失・盗難」によるカードの一時利用停止については、

24時間365日対応します。

◎受付時間

平 日 午前9時30分から午後8時00分まで

土・日・祝日 午前9時30分から午後5時30分まで(年末年始除く)

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策課 情報政策係

〒355-0192

埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-54-1516

ファックス:0493-54-1535

更新日:2023年08月10日