国民健康保険の給付

国民健康保険で受けられる給付一覧

| こんな場合 | 受けられる給付 |

|---|---|

|

かかった費用の7割(自己負担3割) 未就学児・70歳から74歳までの人は8割(自己負担2割) 70歳から74歳までの現役並み所得者の人は7割(自己負担3割) |

|

住民税非課税世帯の食事代を減額 |

|

かかった費用について、申請により国民健康保険が審査し、認められれば決定した額の7割(未就学児・70歳から74歳までは8割)が後日支給されます。 |

|

出産育児一時金の支給(50万円) 「出産育児一時金」が国保から医療機関へ直接支払われる制度(直接支払制度)があります。これにより、窓口では実際にかかった費用と「出産育児一時金」との差額を支払うことで済みます。(対応していない医療機関もありますので、詳しくは医療機関にお尋ねください。) |

|

国民健康保険に加入していた方が死亡した場合、喪主(葬儀を行った方)に葬祭費(5万円)が支給されます。 申請に必要なもの

|

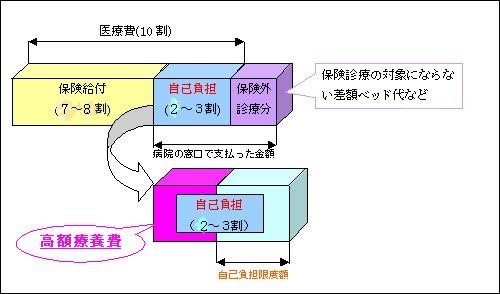

高額療養費

病院の窓口で支払った医療費の自己負担(注釈)が、1か月に一定の額(自己負担限度額といいます。)を超えたときは、あとでその超えた額が国民健康保険から高額療養費として、世帯主に対して支給されます。

また、入院については、限度額適用認定証等を病院に提示することで自己負担限度額まで(食事代・差額ベッド代などは含めません。)を支払えばよい制度があります。(ただし、保険税の滞納がある場合、利用できないことがあります。)

(注釈)高額療養費算出にあたっての自己負担額の計算方法

- 歴月(月の1日から末日まで)ごとに計算します。

- 1つの病院、診療所ごとに計算します。

- 同じ病院でも歯科のある場合、歯科は別に計算します。

- 旧総合病院は診療科ごとに計算します。

- 入院と通院は別計算します。

- 処方せんに基づく薬局での自己負担は、病院の自己負担と合算して計算します。

- 保険診療の対象にならない差額ベッド代などは含めません。

- 入院中の食事負担(標準負担額)は含めません。

- 70歳以上75歳未満の人は、病院・診療所・歯科の区別なく合算します。

世帯合算制度について

家族が病気などで、同じ月に自己負担が21,000円以上(注釈)の方が2人以上いるときは、ぞれぞれの自己負担を合算して自己負担限度額(自己負担限度額についてを参照)を超えた額が、高額療養費として支給されます。また、1人の方が2つ以上の病院にかかり、自己負担がそれぞれ21,000円以上(注釈)となったときも、同じように合算されます。

(注釈)被用者保険(国保組合を含む)の被保険者もしくは組合員が75歳となり後期高齢者医療制度に加入したことにより、その方に扶養されていた方が新たに国保に加入した場合(資格取得日が月の初日である場合を除く)の加入した月については、10,500円以上になります。

(注意)70歳以上の加入者を含む世帯は、70歳以上の方がいる場合を参照してください。

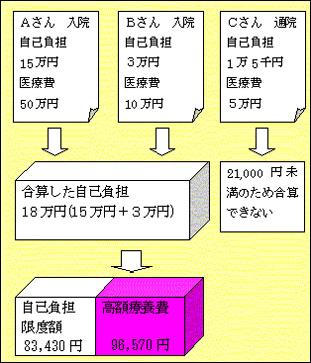

合算の計算例

適用区分(ウ)の世帯のAさん、Bさん、Cさんが同じ月に、それぞれ150,000円(入院)、30,000円(入院)、15,000円(通院)を自己負担額として支払った場合。

Cさんの支払いは、21,000円未満のため合算されません。Aさん、Bさんの合算した自己負担金額は、180,000円。

全員3割負担の場合

この世帯の自己負担限度額は、83,430円

(80,100円+(500,000円+100,000円−267,000円)×1%)

この世帯の高額療養費は、96,570円

(180,000円−83,430円)

自己負担限度額について

自己負担限度額は、世帯の所得状況に応じて下表のように分けられます。また、70歳未満の方と70歳以上の方では、自己負担限度額の計算方法が異なるため、同一世帯に70歳未満の方と70歳以上の方がいる場合、次のように3段階に分けて高額療養費を計算します。

- 70歳以上の方の外来(通院)分の自己負担を個人ごとに下表の〔70歳以上の方の自己負担限度額「外来(個人単位)」〕の自己負担限度額を適用して計算します。

- 70歳以上の方の外来分と入院分を合わせた自己負担を世帯ごとに下表の〔70歳以上の方の自己負担限度額「入院+外来(世帯単位)」〕の自己負担額を適用して計算します。

- 70歳未満の方を含めた世帯全員の自己負担を下表の「70歳未満の方の自己負担限度額」を適用して計算します。

70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

| 所得区分 | 年3回目まで | 多数回該当 (注釈1) |

適用区分 |

|---|---|---|---|

| 基準総所得額(注釈2) 901万円超 |

252,600円 (医療費(注釈3)が842,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算) |

140,100円 | ア |

| 基準総所得額 600万円から 901万円以下 |

167,400円 (医療費が558,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算) |

93,000円 | イ |

| 基準総所得額 210万円から 600万円以下 |

80,100円 (医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算) |

44,400円 | ウ |

| 基準総所得額 210万円以下 |

57,600円 | 44,400円 | エ |

| 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 | オ |

(注釈1) 高額療養費に該当する月が、その月を含めて過去12か月に4回以上あるとき(多数回該当といいます)は、4回目からは、自己負担限度額が引き下げられます。

(注釈2) 基準総所得額=前年度の総所得額等-基礎控除33万円

(注釈3) 医療費とは、自己負担分(2割または3割)ではなく、保険診療に要した費用の総額(10割)のことです。

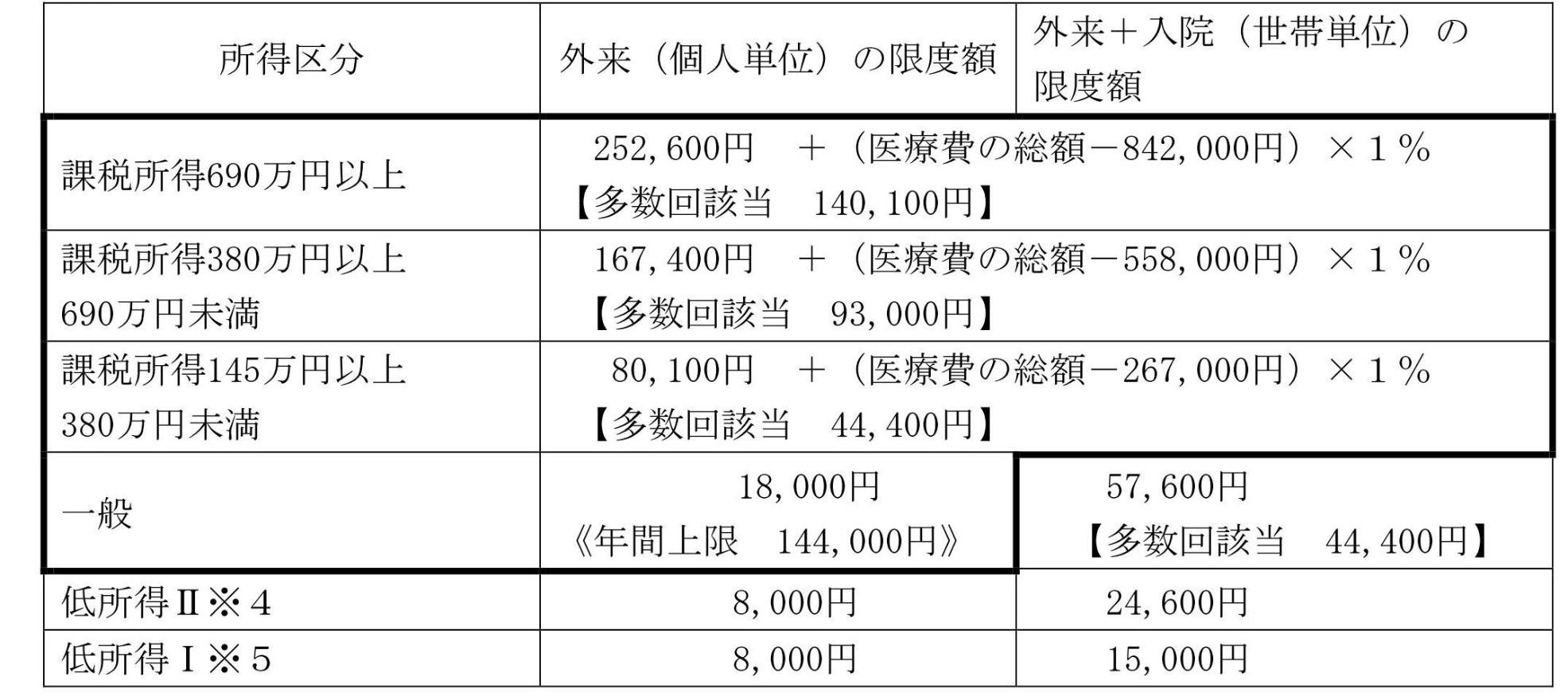

70歳から74歳までの方の自己負担限度額(月額)

(注釈4)「低所得2」とは、70歳以上75歳未満で、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得1以外の人)。

(注釈5)「低所得1」とは、70歳以上75歳未満で、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。

【例】〈単身世帯で年金収入のみの場合〉 → 収入が80万円以下の方

(注意1) 医療費が高額になるときは、入院・外来、どちらの場合でも「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示すれば、医療機関の窓口での負担は限度額までになります。あらかじめ国保の担当窓口に認定証の交付を申請してください。保険税を滞納していると交付されない場合があります。

(注意2) 所得の確認が取れない場合、「上位所得世帯」の扱いとなります。

(注意3) 以下の月は、自己負担限度額が本来の2分の1となります。(75歳到達時特例対象医療)

- 国民健康保険の加入者が75歳になり後期高齢者医療制度に加入したことによって月の途中で国民健康保険の資格を喪失した場合の最後の月(誕生日が月の初日の場合を除く)

- 被用者保険(国保組合も含む)の被保険者もしくは組合員が75歳となり後期高齢者医療制度に加入したことにより、その方に扶養されていた方が月の途中で新たに国民健康保険に加入した場合の加入した月(資格取得日が月の初日の場合を除く)

特定の病気の治療を長期間続ける場合

人工透析が必要な慢性腎不全や血友病(血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症を含む)の場合、毎月の自己負担限度額が1万円になる特定疾病の制度があります。(同世帯の国保加入者の所得合計額が600万円を超える上位所得世帯に属する70歳未満の方の自己負担限度額は2万円です。)

高額療養費の支給を受ける手続きは

高額療養費に該当する場合には、おおむね診療月の3か月後に申請書をお送りしています。申請書が届いたら下記のものをお持ちのうえ、町民健康課の窓口で申請手続きをしてください。手続きをすると、後日指定の口座に振り込みいたします。

(注意)交通事故等の第三者によるケガで国保を使用した場合には、高額療養費が支給されないことがあります。

(注意)高額療養費は、診療月の翌月初日から起算して2年を経過すると支給を受けることができなくなります。

申請時にお持ちいただくもの

- 申請書

- 対象となる医療費の領収書

- 口座番号の分かるもの(通帳など) (注意)世帯主名義のものに限ります。

- 個人番号が分かるもの(マイナンバーカード、通知カード等)

高額療養費の支給手続きが簡単になります 令和6年1月受付開始(令和5年10月診療分から)

町では、これまで月ごとに高額療養費支給申請書を提出していただいていましたが、申請手続きの簡素化により、「国民健康保険高額療養費支給手続き簡素化申出書兼同意書(以下「同意書」とします。)」を提出した場合、以降は申請が不要となります。

申請不要となった世帯には、高額療養費支給決定通知書を送付し、口座振込します。 また、簡素化に該当しない場合は、従来どおり申請書を送付します。

簡素化の対象となる世帯

吉見町国民健康保険税の滞納がない世帯

手続き方法

高額療養費支給申請書に同封されている「同意書」に記入の上、町民健康課へ提出してください。

高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書 (PDFファイル: 122.7KB)

簡素化ができない(中止となる)場合

以下のいずれかに該当する場合は簡素化できないため、高額療養費支給申請手続きが必要です。

・国民健康保険税の滞納が確認された場合

・世帯主が変更、または死亡した場合

・被保険者証の記号番号が変更された場合

・指定された金融機関の口座に高額療養費の振込ができなくなった場合

・傷病の原因が第三者行為(交通事故や傷害事件等)や労災、給付制限に該当する場合

高額医療・高額介護合算制度

医療費が高額になった世帯内に介護保険の受給者がいる場合、国保と介護保険の限度額を適用後、年額(毎年8月から翌年7月まで)を合算して限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。

70歳未満の人の限度額

| 所得区分 | |

|---|---|

| 【ア】基準総所得額 901万円超 | 212万円 |

| 【イ】基準総所得額 600万円超から901万円以下 | 141万円 |

| 【ウ】基準総所得額 210万円超から600万円以下 | 67万円 |

| 【エ】基準総所得額 210万円以下 | 60万円 |

| 【オ】住民税非課税世帯 | 34万円 |

70歳から74歳までの人の限度額

| 所得区分 | |

|---|---|

| 課税所得額 690万円以上 | 212万円 |

| 課税所得額 380万円以上 | 141万円 |

| 課税所得額 145万円以上 | 67万円 |

| 一般 | 56万円 |

| 低所得者2 | 31万円 |

| 低所得者1 | 19万円 |

この記事に関するお問い合わせ先

町民健康課 保険年金係

〒355-0192

埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-63-5011

ファックス:0493-54-4970

更新日:2024年12月02日